热门问题

时间线

聊天

视角

最後的審判 (羅希爾·范德魏登)

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

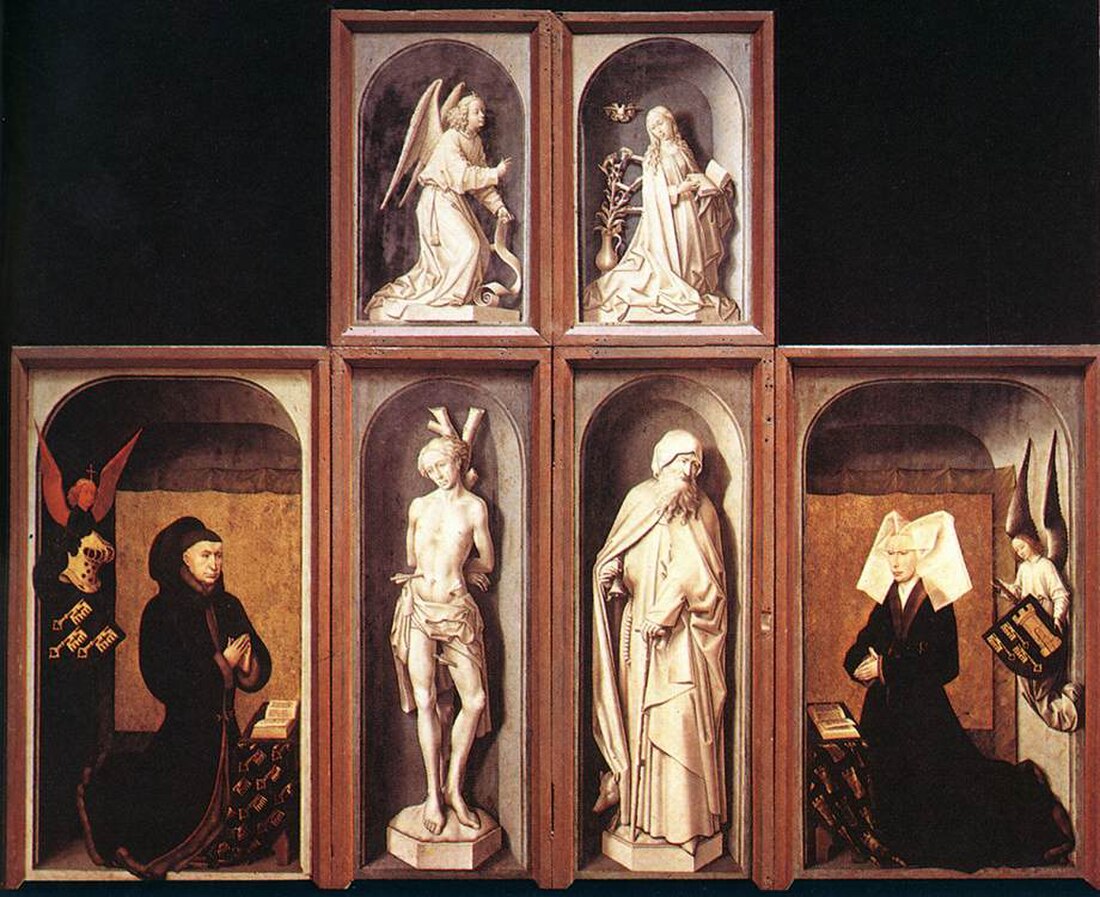

《最後的審判》(荷蘭語:Het Laatste Oordeel;英語:The Last Judgement),又稱《博訥祭壇》(英語:Beaune Altarpiece),是一幅大型祭壇畫。於公元1445-1450年由早期尼德蘭畫家羅希爾·范德魏登繪成。博訥祭壇畫是一幅油畫作品,起初繪製在橡木板上,後來部分被轉移到畫布上。它由15幅小型畫組成,分別置於9個板塊上,其中6個置於祭壇兩側。博訥祭壇仍然保留着部分原始框架,對於那個時期的作品,這一點並不常見。[1]

此條目翻譯品質不佳。 (2021年1月18日) |

兩側的六個外部板塊(也可以稱作防護板)配有用於摺疊的鉸鏈;祭壇畫合起關閉時,人們可以清楚地看到畫中聖徒和捐助者的外視圖。內面的內容有一些來自《最後的審判》,這些場景橫跨兩個並排的板塊區域。位於中心較大的板塊,其中的圖畫內容則延伸至每一個區域,描述的是基督端坐在彩虹之上,對世人進行審判。而在他下方,天使長米迦勒手持秤砣,仔細衡量每個人靈魂的重量。下方區域聯合起來展現出一副較為完整的場景,最右邊的板塊畫的是天堂之門,而最左邊畫的則是地獄的入口。在畫中的天堂與地獄之間,可以看到已逝的人死而復生,正從他們的墳墓中爬出來。隨後接受來自上帝的審判,最終走向自己的歸屬之地。

1443年,勃艮第公國大臣尼古拉·羅蘭和他的妻子吉戈娜·德·薩蘭委託羅希爾·范德魏登為法國東部的博訥臨終關懷院(Hospices de Beaune)繪製這幅祭壇畫。吉戈娜·德·薩蘭的安息之所正處於祭壇原始位置的正前方。[2]博訥祭壇並未受到良好的保護。20世紀,博訥祭壇被遷到其他地方,以免受日光的損害。由於臨終關懷中心每年要接待近30萬遊客,遷走祭壇也是為了使它遠離遊客可能帶來的傷害。隨着時間流逝,博訥祭壇部分畫作已難以辨認,原本的顏色愈發暗淡,灰也越積越多。除此之外,過度的修復工作使得博訥祭壇被塗上一層又一層厚厚的顏料。現如今,外板的兩幅畫已單獨展開出來以便展示;但其實兩翼通常只會在特定的禮拜日或教堂假日時打開。

Remove ads

委託情況與臨終關懷中心的介紹

1422年,好人菲利普任命尼古拉·羅蘭為勃艮第大臣,此後他一直擔任該職位,長達33年。[3]這一舉措讓他搖身一變,成為了一個有錢人。在他死後,尼古拉將其大部分的財產貢獻出來,用於建造博訥主宮醫院。[4]至於他為什麼決定在博訥而不是在他的出生地歐坦建一所醫院,其原因仍未可知。或許是因為博訥當時還未建有醫院,而且1438年—1440年席捲歐洲的黑死病已導致人口銳減。[5]除此之外,1435年簽訂的《阿拉斯條約》未能結束勃艮第與法國之間長期的敵對狀態。1430年代末和1440年代初,武裝強盜剝皮人(écorcheurs)遊蕩於鄉間進行肆意的劫掠。博訥也遭此毒手,隨後又遭遇了饑荒。[6]1441年,羅蘭得到恩仁四世的授意,建造了博訥臨終關懷醫院[7]。該醫院在1452年12月31日正式投入使用。同時,羅蘭也建立了sœurs hospitalières的宗教秩序。他將臨終關懷醫院獻給了安東尼大帝(Anthony the Great)。在中世紀,聖安東尼大帝通常被視為治癒與疾病的象徵。[8]

羅蘭在1443年8月簽署的臨終關懷成立憲章中這樣寫道:「以此作為自我的救贖……感謝主,即所有財富的來源給予我生存的保障,從現在開始到永遠,我建造了一所醫院。」 [9][10]在十四世紀五十年代後期,也就是他去世的前幾年,他在醫院憲章中增加了一條規定,規定每天都要做兩次「安魂彌撒」。[11]羅蘭的妻子Guigone de Salins [A]在基金會中起了主要作用,同樣的,他的侄子讓·羅蘭(Jan Rolin)可能也扮演了重要角色。德·薩蘭將自己的一生都奉獻給了這家醫院,直到至1470年去世。[3]

繪製該畫板的目的在於為垂死者帶來安逸舒適的感覺,同時對其作出警告;[13]提醒他們謹記自己的信仰,將他們最終的思想引往神聖之處。這一點可以從畫中垂死者病床的放置位置看出。[14]15世紀,醫療服務費用十分昂貴,而且也並不發達。病人的精神保健與身體疾病的治療一樣重要。[13]對於那些已經病得無法下床走路的人,羅蘭規定在祭壇視線可及的範圍內[15]放置30張病床,可以透過一張布滿網眼的屏障看到。[16]每張床通常只容納兩名病人,在那個通常一張大病床要同時接收六到十五個病人的時代,這是十分奢侈的。[14]

聖塞巴斯蒂安和聖安東尼是治癒的代名詞。二者均與鼠疫有關,把他們畫在畫上是為了安撫那些將死者,在他們死後將會成為神聖的代禱者。[12]15世紀,聖邁克爾在法國發展成為一名狂熱的異教追隨者,被視為亡靈的守護者,在當時鼠疫肆虐的地區享有盛譽。1441年—1442年間,就在Rolin創立醫院之前,該地區又爆發了另一場十分嚴重的鼠疫。據藝術史學家芭芭拉·萊恩(Barbara Lane)說,如果留在博訥(Beaune)的話,他們很難挺過去。但是聖邁克爾(St Michael)的代表則安慰道:在每次打開祭壇的時候,他們都可以在教堂祭壇上方凝視它的身影」。就像畫板外部所繪的聖安東尼和塞巴斯蒂安一樣……希望他們能戰勝疾病。」[16]

Remove ads

具體描述

祭壇尺寸為220 cm × 548 cm(87英寸 × 216英寸),[12]包含15個單獨的畫作,橫跨9個面板,其中有6個畫在兩側。[1]當祭壇畫打開時,觀看者會看到內部面板里的巨幅《最後的審判》。[17]這些記錄了觀眾將來可能會面臨的命運:他們可能升入天堂或墜入地獄,得到救贖或受到詛咒;該畫作的內容與醫院給人的印象不謀而合。[18]摺疊外部翼面(或防護板)後,可以看到外部的畫作(橫跨兩個上面板和四個下面板)。 外部畫板用作紀念捐贈者的喪葬紀念碑。藝術史學家林恩·雅各布斯(Lynn Jacobs)認為,「作品的雙重功能決定了其內部畫作以《最後的審判》為主題」。[18]

防護板閉合時,其狀類似十字的上部。[19]高架的中央面板為敘事場景提供了額外的空間,以描繪天堂的景象,單個大人物或被釘在十字架上的空間,十字架可以在其他面板上方延伸。范德魏登(Van der Weyden)在高高的垂直面板中傳達天體,而塵世的事物則轉移到較低位置的面板和外部景觀中。此外,T形呼應哥特式教堂的典型構造,其中教堂的中殿經常從過道延伸到後殿或合唱團。[20]外面板的圖像設置在現實世界中,捐贈者和聖人被塗上灰泥作雕塑樣。[20]因此,該作品清楚地區分了神聖,塵世和地獄領域的人物形象。[21]

Remove ads

與范德魏登的《Braque Triptych》一樣,背景風景的布局與人物位置的安排延伸跨過下方各個面板[21],然而卻因此忽略了面板之間的分隔。[22]比如同一個人物形象的不同部分被畫在了兩個相鄰的面板上,[23]而Christ和St Michael被畫在單個中央面板上,這是一種宗教象徵的體現。[24]天球的邊緣朝向救贖者移動的位置,整體的呈現十分戲劇化,「閃閃發光的金色背景,幾乎覆蓋了祭壇的整個寬度」。[25]

靠下的部分代表人間,包含通往天堂和地獄的大門。基督耶穌威嚴的形象預示着「天國的統治即將開始」。[25]人間與天堂之間的區別營造出一種秩序感,而基督耶穌「流露出一種平靜與肅穆之感」,除此之外,整個畫板透露出一種平衡與流動之感。[26]

五個下部畫板上刻畫着復活者的身影,這讓人聯想到哥特式的半圓形山牆,尤其像歐坦主教座堂中的那一座。羅蘭應該是對歐坦主教座堂的入口十分了解,這不自覺地影響了他對此次作品的創作,並最終選用《最後的審判》為主題。[26]此外,羅蘭熟悉與「安魂彌撒」相關的禮拜儀式,而且應該是從15世紀的泥金裝飾手抄本中了解到了與彌撒相關的最後審判場景,例如《克利夫斯的凱瑟琳祈禱書》中整頁的《最後的審判》。在此手稿中,基督耶穌所處的位置與該祭壇畫耶穌所處的位置相似,都是在亡靈復活形象的上方。[25]

基督耶穌危坐在上方中心畫板中所繪的審判席上。他右手拿着一支聖母百合,左手拿着一把利劍,坐在橫跨在兩塊畫板的彩虹上,腳踩在一個圓球上。他的右手高高舉起,類似祈福的樣子,左手垂下。這些姿勢代表着審判;他正在判斷這些靈魂是該被送到天堂還是地獄,他的手勢與他腳下的大天使邁克爾所持的天平的方向和位置相呼應。[27]他的手掌張開,露出釘在十字架上時所造成的傷口,他的長袍在一些地方裂開,人們能夠清楚地看到他由命運之矛造成的傷口,鮮血從傷口處湧出。[28]

基督耶穌的臉與在三年後的1452年完成的《布拉克三聯畫》中的肖像相同。[28]基督耶穌在圖畫空間布局中處於很高的位置,並跨越兩個畫板,占據了整個內部面板。然而,早期的《最後的審判》看上去有些有些混亂,但羅蘭祭壇畫中的《最後的審判》卻十分有序。[26]

天使長米迦勒是神聖正義的化身和體現,位於基督的正下方,是畫中是唯一既抵達過天堂也降臨過人間的人物。他表情溫柔,手持一桿秤來稱量靈魂的重量。與以往基督教藝術不同的是,畫中因受譴責而墜入地獄的重量要遠遠重於得到庇護升入天堂的重量。邁克爾每次只在秤盤裡放入一個靈魂,而左側秤盤則位於右側下方。在這段時期的《最後的審判》中,天使長米迦勒通常都被給予了非同尋常的突出地位,他在作品中的重要程度突出了該臨終關懷中心的功能性以及對禮拜儀式的的重視。畫中米迦勒腳的姿態呈現出一種向前走的狀態,就好像要破畫而出。而且他定定地看着畫外的觀賞者們,就好似它不僅僅只是在衡量畫中人物的靈魂,而也在衡量觀賞者的靈魂一樣。[23]

-

Angels holding symbols of the Passion

-

Deësis to Christ's left

-

Two angels carrying the pillar on which Christ was scourged

跟塞巴斯蒂安和安東尼一樣,米迦勒也是與瘟疫有關的聖人。當病人躺在床上奄奄一息的時候,他們就會透過布滿網眼的畫屏看到米迦勒出的形象。[28]米迦勒被描繪成與《最後的審判》相關聯的意象元素,[17],他身着紅色長袍,在閃閃發亮的白色亞麻聖衣上點綴着金色織物,是迄今為止下部面板中色彩最豐富的人物,「如催眠般,觀眾的目光無意識地就被吸引了過去」。萊恩說。他周圍有四隻智天使在吹喇叭,將往生者喚道最終目的地。[29]范德·韋登(Michael der Weyden)對色彩的運用凸顯了天使長米迦勒在《最後審判》中的作用:邁克爾閃閃發光的白色與天使的紅色襯托形成對比,襯托在天堂的金色雲朵正下方的藍天下。[30]

上面的兩個畫板刻着一對天使,他們拿着代表「熱情」的工具。[2]這些工具包括長矛、披荊帶棘的王冠和浸濕在醋里的海綿棒。天使們穿着白色的聖衣,包括白麻布聖職衣和聖衣領巾。[27]

米迦勒的人物形象之下,靈魂正左右奔波。被救贖的人走向天堂的大門,在那裡受到聖徒的禮遇。受譴責的人墮入地獄之口接受懲罰。[25]正在天平上接受衡量的的靈魂赤身裸體。被救贖的人望向基督耶穌,受譴責的人則低下頭羞愧難當。二者的身體都向基督耶穌雙手的方向傾斜。[B] 為了進一步凸顯這一點,分組周圍的題詞顯示為VIRTUTES(即美德)和PECCATA(即罪孽)。[31]

Remove ads

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads